遺伝子から考える幸せのカタチ

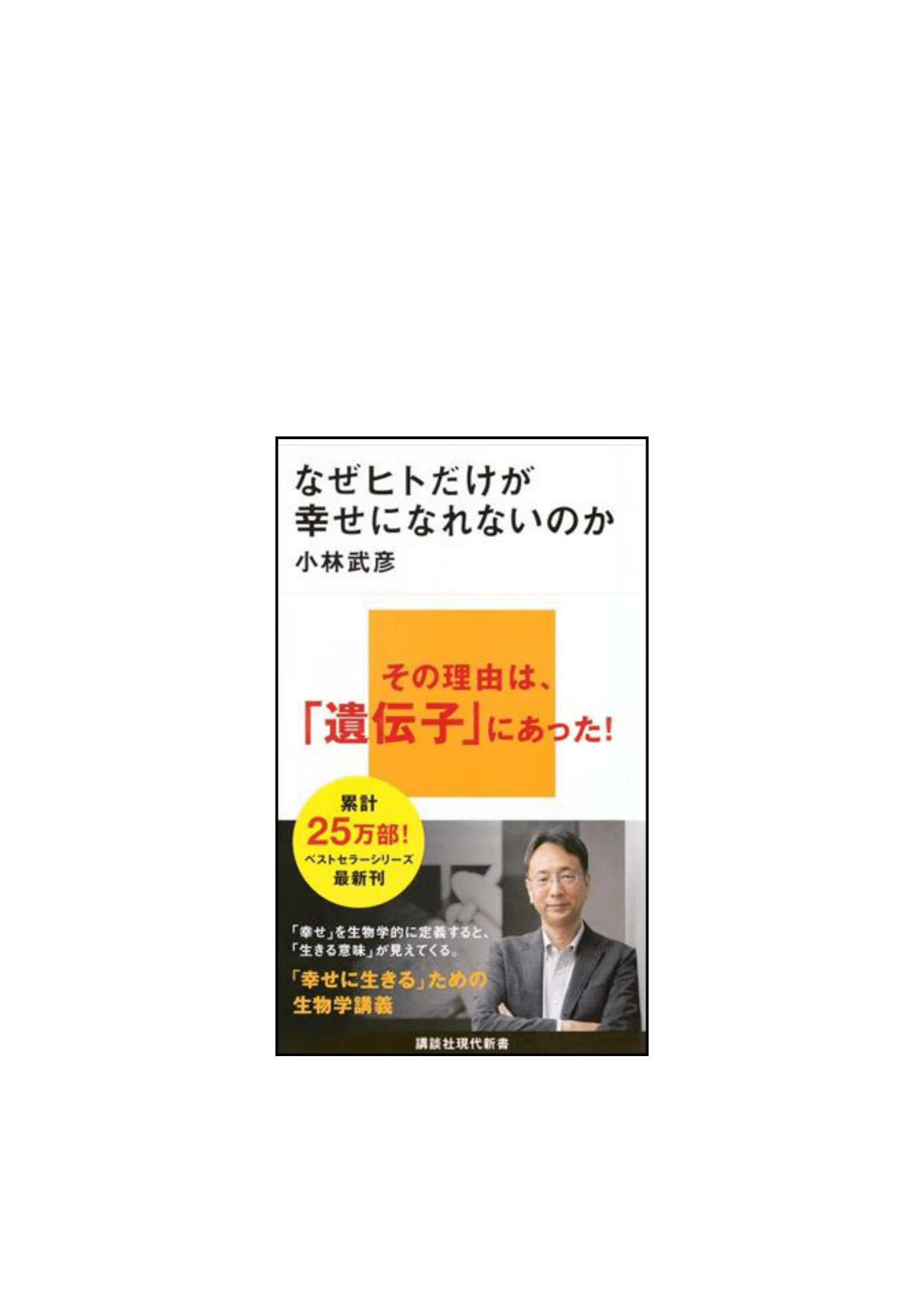

朝晩の空気が涼しくなり、鶴見緑地を歩くと虫の声が聞こえるようになりました。「ああ、秋が来たな」と感じるこの頃。秋といえば、読書の秋。今回は、小林武彦さんの『なぜ人は幸せになれないのか』をご紹介します。

タイトルだけ見ると少し重たい印象ですが、内容は生物学者の視点から「幸せ」を遺伝的に読み解く、非常にロジカルで読みやすい一冊です。著者は東京大学の教授で、人間の「幸せ」を「死からの距離が遠いこと」と定義します。

人間は身体的に弱い存在ですが、「集団をつくること」で生き延びてきました。集団の中で役に立つ存在となることで、居場所を得て「死からの距離」を遠ざけてきたのです。その過程で、人は「より良くあろうとする性質」や「自分の得意を見つける性質」、さらには「不正を嫌う性質」を獲得してきました。

これらは狩猟採集時代に有効だった性質で、獲物は平等に分け合い、誰かの手柄をみんなで喜ぶ文化がありました。しかし、著者は「米作り」が人間の幸せを遠ざけた転機だと語ります。米は保存ができるため、富の蓄積が可能になり、格差が生まれました。人は他者と「比較する」ようになり、嫉妬や劣等感が芽生えたのです。

この「比較する性質」もまた、生存戦略として遺伝的に淘汰されてきた可能性がありますが、現代ではSNSなどを通じて過剰に働き、終わりのない競争に巻き込まれてしまいます。

一方で、人間は「成長したい」「自分の長所を生かしたい」「不正は嫌い」といった本質的な性質も持っています。だからこそ、真面目に努力することは自分らしさに沿った行動であり、充実感を得られるのです。

また、人は集団の中で安心感を得てきた生き物です。家族や友人とのつながりの中にこそ、幸せの原点があるのかもしれません。

科学が進んでも、私たちの遺伝子はそう簡単には変わりません。だからこそ、遺伝的な性質に目を向けることで、現代を生きるヒントが見えてくる——そんなことを、秋の風に吹かれながら考えました。

秋の夜長、虫の声を聞きながらページをめくる時間に、ぜひこの本を手に取ってみてください。<高木 秀章>

.jpg)

電話する

電話する

無料体験申込み

無料体験申込み

チャットで相談

チャットで相談