時代とともに求められる力も変わっていく

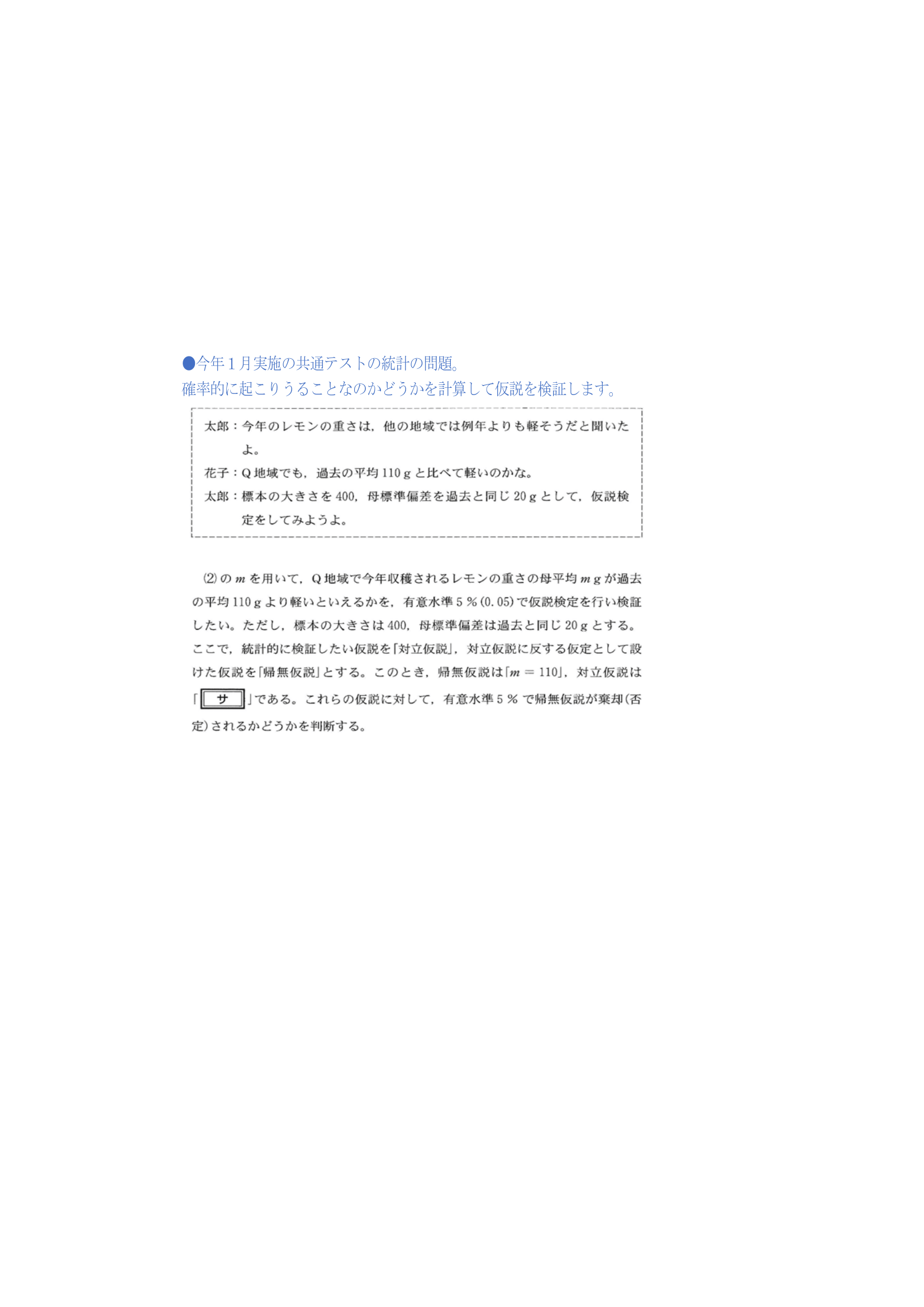

今年1月に実施された大学入学共通テストから、数学の出題ルールが大きく変わりました。担当科目として日々生徒と向き合う中で感じたことを、少しご紹介させていただきます。

数学は「数学①(数学Ⅰ・A)」と「数学②(数学Ⅱ・B・C)」に分かれ、多くの受験生が両方を受験します。まず「数学①」では、これまで数学Aの「場合の数・確率」「図形」「整数」から2問選択でしたが、今回から「整数」が範囲外となり、全問必答に。つまり「図形」を避けることができなくなりました。図形は苦手意識を持つ生徒が多い分野ですが、中学内容を土台に高校内容が積み上がるため、基礎の定着が重要です。予備校蒲生校では、高1夏期講習で中学図形の復習を行い、2学期から高校内容へとスムーズに移行できるよう工夫しています。

次に「数学②」では、これまで数学Bの「数列」「ベクトル」「統計」から2問選択でしたが、「ベクトル」が新設の数学Cに移行し、範囲が数学ⅡB・Cに拡大。「数列」「統計」「ベクトル」「複素数平面・2次曲線」から3問選択となりました。文系志望の生徒は「複素数平面・2次曲線」を学校で習わないことが多く、実質的に「統計」が必須となるケースも。統計はこれまで軽視されがちでしたが、今後は重要性が増していくでしょう。

共通テストの特徴として、「大量の情報から迅速に全体像をつかむ力」が求められます。さらに、問題文の登場人物が独自の解法を思いつき、それに沿って空欄を埋めていく形式が増えています。これは、他者の思考を理解し、それに合わせて自分の知識を活用する力が必要とされているということです。単に「解ければいい」ではなく、「なぜその解法を選ぶのか」を意識することが、対応力を養う鍵となります。

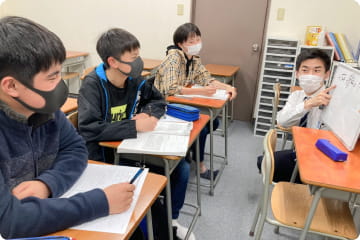

予備校の授業では、問題に対する「第1手目」を大切にする指導を心がけています。例えば、3次関数の問題で、何となく微分してしまう生徒がいますが、「微分して何が分かるのか」を理解していないと、正しいアプローチにはなりません。だからこそ、「なぜその手を選んだのか」を考える力を1年生から育てていくことが大切です。

入試はますます複雑になっていますが、時代の変化に合わせて、生徒たちが本質的な理解を深められるよう、これからも支えていきたいと思います。<カイチ予備校蒲生校 福井幸司>

.jpg)

電話する

電話する

無料体験申込み

無料体験申込み

チャットで相談

チャットで相談